НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ.

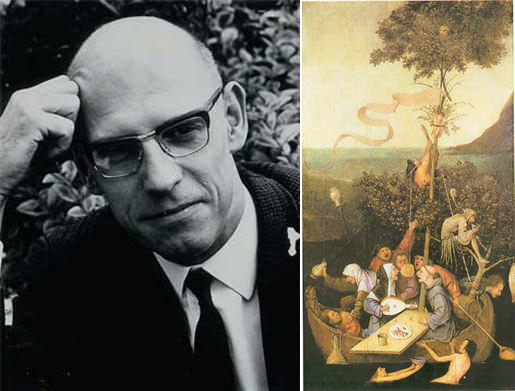

В прошлый раз я усиленно намекал на то, что Эко и его герой Казобон – большие знатоки произведений французского философа Мишеля Фуко. Дело не только в названии романа «Маятник Фуко». Вообще весь текст Эко наполнен прямыми и скрытыми цитатами из автора «Истории безумия в классическую эпоху» и «Ненормальных». Оно понятно – постмодернизм. Но надо же знать меру. Я, признаться, ума не приложу, для чего Эко понадобились эти цитирования. Разве что для того, чтобы указать на регрессию к примитивной эпистме 16-го века. Каковую эпистему так ярко описывает Фуко, например, в «Словах и вещах». И каковую регрессию столь явно демонстрируют одержимцы, занятые поисками ключа к загадке тамплиеров, а так же – и одержимые Планом Казобон, Бельбо и Диоталлеви.

В будущем я надеюсь рассмотреть психическую травму, которую пережил Мишель Фуко в 1968 году, – опыт, который отделил период «археологии знания» от «Рождения тюрьмы» и «Воли к знанию». Перемены, которые произошли с ним в это время, весьма интересны исследователю Осьминога, поскольку именно он (Фуко) описал смены социальных ментальностей, периодически случавшиеся под воздействием головоногого монстра в ходе истории. Посмотрим, может быть, когда мы непосредственно займемся текстами Фуко, станет ясно и то, почему Умберто Эко его столь навязчиво цитирует. А сейчас вернемся к «Маятнику Фуко».

Итак, сошедший с ума Казобон предпринял попытку понять, что же такое произошло с ним самим, с Диоталлеви и с Бельбо. Получилось, что тайна как-то связана с убитым Бельбо. Дальше Казобон ищет ключ к этому безумию, пытается разгадать тайну души Бельбо, ведь именно с интеллектуальных заскоков последнего и началось построение Плана. Казобон вспоминает, что когда-то Бельбо рассказывал ему о своем детстве: Вторая мировая война, партизаны, изгнание фашистов, безответная любовь к девушке по имени Цецилия… Бельбо возил Казобона в городок под названием ***, где это присходило, показывал в доме своего дядюшки Карло шкаф со своими старыми рукописями. Разумеется, рукописи! Казобон и вообще идет по следу загадки Бельбо, пользуясь текстами, извлеченными из компьютера Абулафии. А тут есть возможность покопаться в рукописях, сохранившихся в ящике этого шкафа, в настоящих бумагах. Он едет в ***. И – читаем:

Я открыл шкаф с Бельбовыми бумагами сразу же по приезде. Кучи и кучи рукописей, все от школьных заданий первого класса до множества блокнотов со стихами и с прозой периода отрочества. В отроческую пору все писали стихи, настоящие поэты потом уничтожили стихи этого периода, а плохие их опубликовали. Бельбо был слишком строг к себе, чтоб держаться за них, и слишком беззащитен, чтоб уничтожить. Он похоронил их в огромном шкафу дяди Карло.

Я читал несколько часов. И еще несколько часов, вплоть до нынешней минуты, я раздумывал над содержанием последнего прочитанного текста, который попался мне в руки, когда я почти что готов был сдаться.

Не знаю, когда Бельбо написал этот текст. Для этой рукописи характерно нагромождение различных почерков, вернее сказать, вариантов одного и того же почерка в различные эпохи. Как будто бы писалось это рано, в шестнадцать-восемнадцать лет, а потом исправлялось в двадцать, в тридцать, потом еще раз снова в сорок, а может быть и позднее. До той поры, покуда автор вообще не забросил писать, не считая баловства с Абулафией, к которой не имели отношения эти строки, их нельзя было унижать электронной трансформацией.

Когда читаешь это, кажется, что попадаешь в давно известное пространство, в жизнь городка *** 1943 – 1945 гг., дядя Карло, партизаны, ораторий, Цецилия, труба. Я знал пролог этой пьесы, навязчивые мотивы Бельбо нежного, Бельбо пьяного, грустного и страдающего. Литература памяти, как нам было хорошо известно, – последнее прибежище бездарностей.Но я сейчас не литературный критик, я еще раз поработаю Сэмом Спейдом, разыщу недостающую улику.

И вот мне удалось найти текст разгадку. Это, кажется, последняя страница жизни Бельбо в ***. После этого не происходило уже ничего.

Опускаю детали, объясняющие обстоятельства места и времени написания рукописи Бельбо, перехожу прямо к сути, к похоронам погибших. Для церемонии финала нужна была труба, для торжественного отбоя. Но трубач деревенского оркестра почему-то отказывается играть и вот:

В эту минуту Якопо, увидев как воочию в полуденном мареве пленительный образ Цецилии, сказал:

– Если он мне даст трубу, пойду я.

Признательность в сияющем взгляде дона Тико, потное облегчение гадостного трубоносца. Обмен инструментами, как при смене караула.

И Якопо поднялся по ступеням кладбища, ведомый психопомпом с нашивками за Аддис Абебу. Все вокруг ослепляло белизной, раскаленная на солнце стена, гробницы, цветущий кустарник живой изгороди, риза завершающего обряд священника, коричневели только поблекшие фотографии на надгробных крестах. И выделялись цвета знамен, окружавших две вырытые могилы.

– Парень, – сказал командир. – Ты становись тут, со мною рядом, и по команде играй смирно. Потом по команде отбой. Все понял?

Понял то все. Только Якопо до тех пор ни разу в жизни не играл смирно и не играл отбой.

Он держал трубу, прижав ее правым локтем, прижимая к ребрам, раструбом немножко книзу, как держат карабины, и ждал сигнала, подбородок вверх, живот втянут, грудь выдвинута вперед.

Терци кончал свою неяркую речь, состоявшую из коротких фраз. Якопо думал: когда надо будет играть, я подниму глаза к небу, и солнце выслепит глаза. Но так умирают трубачи, и поскольку смерть дается только однажды, имеет смысл умереть хорошо.

Потом командир прошептал ему:

– Давай. – И начал набирать в грудь воздуху для «Смии…». А Якопо не знал, как играется «Смирно».

Мелодическая структура, вероятно, должна была быть другая, в тот момент из Якопо вылилось что то вроде до ми соль до, но заскорузлым сыновьям войны, по видимому, этого хватило. В последнее «до» он вошел наново захвативши воздух, так чтобы мочь продержать его как можно дольше, чтобы дать этому «до» возможность – как написано у Бельбо – долететь до самого солнца.

Партизаны замерли по стойке смирно. Замерли как умерли, мертвее мертвых.

Двигались только гробокопатели, слышен был шорох опускаемых в ямы канатов, шуршание обратного их выматывания, концы хлестнули по дереву. Это был до такой степени слабый шелест, что он напоминал трепетанье луча на поверхности сферы, нужное лишь для того, чтобы подчеркнуть, что на уровне Сфер ничто не изменяется никогда.

Потом с рывкообразным притопом была выполнена команда «на плечо!». Пресвитер произнес последние молитвы, кропя усопших, командиры приблизились к открытым могилам и каждый бросил горсть земли. В ту минуту неожиданная команда разорвала тишину очередями в воздух, тарах та тах, и ошарашенные птицы ринулись ввысь с зацветающих дерев. Но и это не стало движеньем, это все еще было, как если бы то же остановленное мгновение увиделось из нескольких различных перспектив, а видеть мгновение всегда – совсем не означает видеть его в то время, как проходит время.

Поэтому Якопо оставался бездвижен, даже гильзы, катавшиеся вокруг его ботинок, не имели значенья, и трубу он не опустил, не взял под мышку, а продолжал держать у рта, держал пальцы на клапанах, вытянувшись по «смирно», устремивши по диагонали раструб в поднебесье. Труба продолжала звучать.

Его длиннейшая финальная нота так и не прервалась. Неощутимая для посторонних, из раструба вылетала эта нота, как легчайший ветерок, эта воздушная струйка, которую он непрерывно направлял в отверстие вдува, держа язык меж полуоткрытых губ, но не припадая к латунной присоске. Инструмент он стремил в вышину, но не опирал на лицо, а удерживал одним лишь только напряжением локтей и предплечий.

Якопо из-за того продолжал испускать эту иллюзию ноты, что ему явно чувствовалось: в эту минуту он удерживает нить, приковавшую солнце. Светило прекратило свой бег, зависло в бесконечном полдне, который мог продолжаться и вечность. И все зависело от Якопо, стоило ему оборвать контакт, выпустить нитку, и солнце отскочило бы прочь, как отскакивает мячик, а вместе с ним отлетели бы и день, и событие этого дня, и это действо, не делящееся на фазы, эта последовательность без «досель» и «после», протекавшая неподвижно лишь потому, что подобное ее состояние находилось в распоряжении его желать и мочь.

Если бы он перестал выдувать зачин новой ноты, раздался бы звук разрыва, гораздо более страшный, нежели очереди, которые ошарашили слух Бельбо. Все часы пошли бы тарахтеть снова, содрогаясь в тахикардии.

Якопо вожделел всей душою, чтобы командир никогда не скомандовал «отставить». Я могу и отказаться, убеждал он себя, и тогда все продолжится навеки, так что надо держать дыхание, покуда возможно.

Думаю, что он вошел в то состояние оглушенности и головокружения, которое охватывает ныряльщика, желающего продержаться на глубине и продлить инерционное движение, которое в конечном итоге утягивает его на дно. До такой степени, что строки, читаемые мною в тетради, передавая его тогдашнее ощущение, перебиваются астматическими задыханиями, разрываются многоточиями, ковыляют сквозь зияния. Но ясно чувствуется, что в эту минуту – нет, он не говорит этого, но это вполне очевидно – в эту минуту он обладал Цецилией.

Дело в том, что Якопо Бельбо тогда не мог сознавать – не сознавал он и после, пиша о самом себе несознающем – что в то мгновение он окончательно и на всю жизнь отпраздновал все свои алхимические бракосочетания, с Цецилией, с Лоренцей, с Софией, с землею и с небом. Единственный, может быть, среди всех смертных он совершил во всей полноте Великое Деяние.

Никто не говорил еще ему тогда, что Грааль является чашей, но является и копием, и что труба, подъятая как кубок, в то же время является и оружьем, орудием сладострастнейшего господства, устремленным в небеса и привязывающим Землю к Мистическому Полюсу, Землю к единственной твердой точке, которую мироздание когда бы то ни было имело: точке, которую сотворил он сам, на эту бесконечную минуту, своим дуновением.

Диоталлеви еще не рассказал ему тогда, что можно пребывать в Йесоде, в сефире Основания, в замке сочетания вышней арки, выгнутой луком, чтобы посылать стрелы в меру Мальхута, который есть цель Иесода. Иесод – капля, упавшая со стрелы, которая питает дерево и плод, это anima mundi, в ней мужественная сила, порождая, связывает между собою все состояния вещества. Уметь развязать этот Пояс Венеры значит исправить ошибку Демиурга.

Как можно прожить всю жизнь, отыскивая свой Случай и не замечая, что решающий момент, тот, который оправдывает рождение и гибель, был тобой уже прожит? Он не вернется, но он сбылся, неотвратимо, полно, блистательно, благородно, как любое откровение.

В этот день Якопо Бельбо глядел в глаза Истине. Единственной, которая в его жизни была ему явлена, ибо истина, которую он воспринял, это что истина быстролетна (впоследствии она превращается просто в комментарий). Именно поэтому он стремился укротить нетерпение времени.

Тогда он этого еще не понимал, конечно. И не понимал, ни когда писал об этом, ни когда решил об этом больше не писать.

Я понял это сегодня вечером: необходимо, чтобы автор умер, для того чтобы читатель открыл для себя истину.

Наваждение Маятника, которое преследовало Якопо Бельбо в течение всей его взрослой жизни, было – как утерянный во сне адрес – отображением другого мгновения, закрепленного в сознании, потом вытесненного, в которое он действительно прикоснулся к потолочному своду мира. И это, то есть мгновение, когда он затормозил пространство и время, выпустив свою стрелу Зенона, не было ни знаком, ни симптомом, ни аллюзией, ни фигурой, ни сигнатурой, ни загадкой; оно было тем, чем было, и не выдавало себя за иное, было мгновением, в которое нет отсрочки и уравниваются все счеты.

Якопо Бельбо не понял тогда, что его миг был ему даден и его должно было хватить на всю оставшуюся жизнь. Он его не опознал и провел остаток своих дней в поисках иного, пока не погубил себя. А может быть, он что-то и подозревал, иначе не возвращался бы так часто к воспоминанию о трубе. Но труба ему помнилась в виде утраты, а между тем на самом деле она некогда была ему дана.

Думаю, надеюсь, молюсь, что Якопо Бельбо наконец понял это в минуту, когда он умирал, повиснув на Маятнике, понял – и обрел покой.

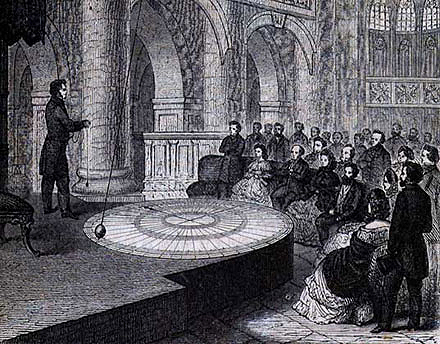

Понятно, что случившееся с Бельбо – инициация. По идее, это то, что должно привести к состоянию, о котором говорит господин Алье, рассказывая о посвященных, которые знают истину. Просто знают, в отличие от шутов ученых, которые «пытаются доказать то, что надо знать без доказательств» (выше я намеренно привел много высказываний этого Алье). Но вот незадача: Бельбо, испытавший это инициатическое переживание, ничего не понял. Не стал посвященным. Подергался, пытаясь запечатлеть на бумаге свои переживания, но не сумел и стал помаленьку спиваться. Отказался от юношеских попыток творчества, стал редактором. А что ему оставалось? Если ты что-то такое испытал, но оказался не способен даже к производству собственных текстов, остается возиться с чужими. Ведь что такое редактор? Это человек, приводящий безумие к норме. Предполагается, что он знает, как должно быть, и выправляет чужой текст согласно этому знанию. И он же решает – выпускать такой-то чужой текст в свет или нет (см. детали здесь). Норма – удел редактора. Но кто же задает эту норму? ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

www.peremeny.ru-толстый веб-журнал XXI века

www.peremeny.ru-толстый веб-журнал XXI века